요즘 와서 소설 읽을 기회가 별로 없다

특히 호흡이 긴 장편소설을 읽기란 보통 인내가 아니고선 힘들다.

사실 창작을 하는 사람들은 자기 장르의 작품이 아니면 선뜻 책을 펴들기가 싶지 않다.

꼭 읽어야할 어떤 목적이 있는 게 아니면 책상 위에 쌓아 놓고도 오랫동안 방치하기 일쑤다.

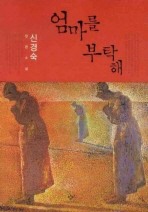

추석 명절에 읽을 책을 구하려는데 마침 방송에서 ‘엄마를 부탁해’라는 책을 소개하고 있었다.

요즘 ‘어머니’가 트랜드라고도 했다.

사실 신경숙 작가의 작품은 ‘풍금이 있던 자리’ 한 편을 읽었을 정도다.

그 때 남았던 기억은 독백체로서 인간의 심리를 탁월하게 표현하는 작가라는 인상을 가지고 있었다.

책을 읽기는 쉬웠다.

어려운 어휘도 없이 부단히 이어지는 과거의 기억들.

그것이 한 인물이 아닌 어머니를 둘러싼 딸, 아들, 남편 그리고 어머니의 시각으로 본 그들의 모습, 아니 각자에 대한 생각들이 실타래 풀리듯 풀려져 나갔다.

신경숙 작가는 역시 타고난 이야기꾼이라는 걸 알 수 있었다.

엄마의 실종이라는 사건을 어느 한 사람이 시각으로 전개된다면 얼마나 단순하고 단조로웠을까?

작가는 그걸 꿰뚫고 있었다.

똑같은 사건도 대상을 바라보는 시각은 전부 틀렸다.

가족이라는 울타리 속에서도 구성원들의 이기주의적인 행동은 가족사회의 붕괴를 보는 듯했다.

실종이라지만 내가 보기엔 엄마의 실종을 통한 당사자들의 자기찾기라고 느껴졌다.

엄마의 실종이 우발적인 것이었지만 의도적으로도 느껴졌다.

‘너희들 한 번 나 없이 살아 봐.’

그러나 변한 건 무엇이었는가?

서로 떠미는 자식들, 엄마의 부재에도 잠깐 걱정하고 슬퍼하고는 금방 실종이라고 단정 짓고 체념하고 마는 자식들이 아닌가?

오십여년을 살을 맞대고 산 아버지만이 부재의 슬픔을 이기지 못하고 깊은 아픔의 수렁에 빠진다.

그래도 구천에 가지 못하는 어머니의 혼령은 가족들에 대한 애정과 걱정으로 세상을 떠돌고 있음에 더더욱 독자의 눈물샘을 자극하고 있다.

한 많은 일생을 살아온 이 땅의 어머니들.

나는 이 책을 읽는 내내 돌아가신 내 어머니를 생각했다.

내 유년시절부터 성장기까지 소설의 형철이처럼 기대와 사랑을 한 몸에 받아온 나였다.

40여년을 관절염으로 고생하시면서 끝내 남편 먼저 보내시고 병상에서 혼자 몸이 되었을 때 우리 자식들은 어떻게 대했던가?

우린 귀찮다고 서로에게 엄마를 부탁했다.

이제는 후회해도 소용이 없는 일이다.

가슴 속 깊은 곳에서 슬픔이 치밀어 오른다.

오늘은 8월 대보름인데 달이 왜 저리 처량하게 보이지?

어머니가 보고 싶다.

'문학의 옹달샘' 카테고리의 다른 글

| 끌림 (0) | 2010.05.27 |

|---|---|

| 공지영의 도가니 (0) | 2010.03.21 |

| 인터넷 시대 문학의 진로 (0) | 2009.09.19 |

| 2009장애우 문학강좌 인사말 (0) | 2009.09.19 |

| 제48회 전도백일장 시상식 인사말 (0) | 2009.09.19 |